Themenschwerpunkt: Geheimnisse der Seele

Die Seele ist ein einziges grosses Geheimnis, ein Mysterium. Sie ist etwas Umfassendes, Wunderbares, Unheimliches, Mächtiges, etwas, das uns faszinieren und mit Ehrfurcht erfüllen, aber auch erschrecken kann.

Was genau die Seele ist, entzieht sich dem rational Begreifbaren, auch wenn der Mensch immer wieder nach Definitionen sucht. Im heutigen Wissenschaftsbetrieb gibt es deshalb den Begriff «Seele» nicht. Es existiert dort keine Vorstellung von etwas Psychischem oder Geistigem, wie wenn der Wissenschafter keine Psyche hätte, und wie wenn die Welt, die er erforscht, nicht auch erfüllt wäre vom Geheimnis der Seele.

Die Seele allerdings ist eine empirische Grösse – Empirie kommt vom griechischen empeiria für Erfahrung –, denn alles, was wir über sie aussagen, beruht immer auf Erfahrungen, zwar nicht auf messbaren Erfahrungen, aber auf menschlichen Beobachtungen und Erlebnissen. Wenn wir uns berühren lassen, stehen wir oftmals vor der Frage, wie wir als einzelne Menschen auf das Berührende oder Überwältigende antworten.

Die Seele offenbart uns ihre Geheimnisse. Sie tut dies auf unterschiedliche Art und Weise. Sie hält sich an ewige, archetypische Muster, sie kann aber offenbar auch Neues erschaffen. Sie zeigt sich in Bildern. Wir können uns ihrer Bedeutung immer nur ahnungsweise annähern. Und doch scheint die Seele das Mächtigste zu sein, das wir uns vorstellen können, jedenfalls wenn wir an jene Dimension der Seele denken, die alle Vorgänge in der Natur hervorbringt und anordnet, und zwar sowohl im psychischen wie im physischen Bereich.

Ein grosser Dank gilt allen Referenten, die sich im kommenden Semester im Psychologischen Club aus ihrer eigenen Perspektive und mit ihrem persönlichen Wissenshintergrund dem Geheimnis der Seele widmen.

*

Martin Liebscher macht den Auftakt zu den Vorträgen 2026. Er führt uns zurück in die Jahre, als C.G. Jung als junger Arzt die Geheimnisse der Seele zu erforschen begann. Jungs wissenschaftliche Experimente rund um den Wort-Assoziationstest sollten bis in unsere Gegenwart hinein die Komplexe des Menschen, als Brennpunkte der Seele verstanden, auf wertvolle Art erkennbar machen.

Christian Kessner stellt uns eine weitere Sage aus seiner Heimat, der Lausitz, vor. Allein der Titel dieser Sage «Die Wunderblume vom Löbauer Berg» verrät, dass die Seele hier eines ihrer Mysterien offenbart. Und wie reagiert der Mensch, wenn er von einem solchen Wunder ergriffen wird?

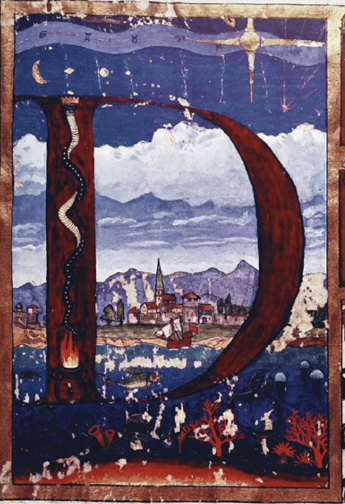

Paul Brutsche belegt, wie sich das Geheimnis der Seele insbesondere in gemalten Bildern darstellt und gibt einige Beispiele dafür aus dem umfangreichen Bildarchiv des Jung-Instituts. Er erläutert in seinem Vortrag die Wirkung von Imaginationen auf die Seele. Das imaginierende Gestalten kann eine heilende Erfahrung sein, die Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, nicht zuletzt, wenn es ein neues Selbst-Gefühl hervorbringt.

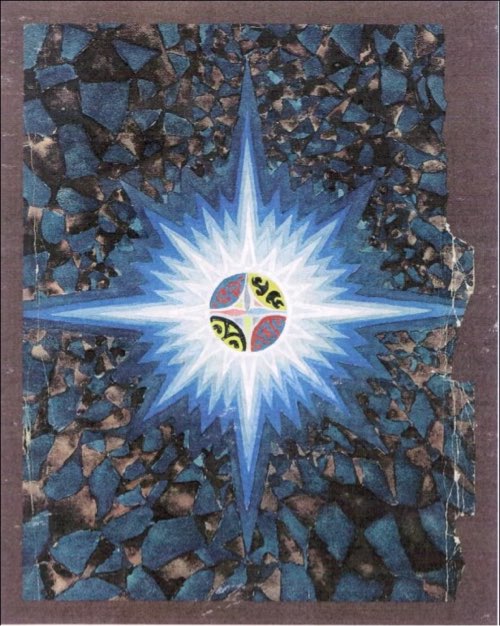

Andreas Schweizer erzählt uns zunächst anhand eines Beispiels in Jungs Leben, welche unheimliche Folgen ein nicht verstandenes Geheimnis der Seele haben kann. Jung sah sich gezwungen, das Seelische ernst zu nehmen und verfasste die «Septem Sermones ad Mortuos». Der Vortrag stellt aus diesen «Sieben Reden an die Toten» ein berührendes Gebet an den blauen Stern ins Zentrum.

Joanna Dovalis berichtet in ihrem auf Englisch gehaltenen Vortrag von einer traumatischen Erfahrung, bei der sie selbst in das kochend heiße Wasser einer unterirdischen heißen Quelle gefallen ist. Ihre frühere Identität wurde durch diesen Unfall zwar zerschmettert, aber sie hat nicht aufgegeben, sondern über Jahre versucht, eine geheimnisvolle Botschaft der Seele aufzuspüren. So wurde ihr schliesslich die mythische Dimension ihres eigenen Lebens eröffnet.

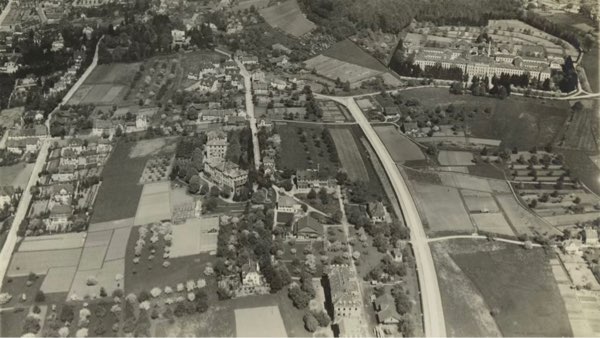

Susanne Eggenberger-Jung, eine Urenkelin von Emma und C.G. Jung, betreut seit ein paar Jahren das «Familienarchiv Jung Küsnacht». Sie ist auch Mit-Autorin des 2025 erschienenen Buches über Emma Jung. In ihrem Vortrag gibt sie uns interessante Einblicke in ihre Tätigkeit des Archivierens und Dokumentierens und erzählt uns die eine oder andere spannende Geschichte, die in den Büchern vielleicht nicht zu finden ist.

Bernd Bley erforscht Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Suche nach dem Geheimnis der Seele in Ost und West. Zwar sind die Wege, die wir gehen und die Richtung, die wir einschlagen, in Ost und West unterschiedlich. Aber möglicherweise ist es entscheidend, wie jeder für sich die durch das Leben gestellte Frage beantwortet.

Irene Gerber befasst sich in ihrem Vortrag mit dem Bild eines hell leuchtenden Bergkristalls und dem schwarzen Stein auf einem gemalten abstrakten Bild einer heutigen Malerin. Sie versteht beide als Symbole des Selbst, welches das grosse Geheimnis der Seele umfasst. Sie versucht, die Bedeutung des alchemistischen Lapis mit unseren eigenen Fragen zu verbinden.

Dezember 2025, Irene Gerber